강정식(가명) 씨는 1월 13일 오후 서울 서초구 서울추모공원에서 큰아들이 지켜보는 가운데 화장됐다.

강 씨의 시신은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사후 확진 판정을 받고 장례 의식도 치르지 못한 채 화장장으로 옮겨졌다.

그의 관이 놓여 있었던 화장 시설을 취재기자가 응시하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

강 씨의 시신은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사후 확진 판정을 받고 장례 의식도 치르지 못한 채 화장장으로 옮겨졌다.

그의 관이 놓여 있었던 화장 시설을 취재기자가 응시하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

“쾅쾅쾅!”

“39호! 영감님! 계세요? 문 좀 열어보세요!”

“39호! 영감님! 계세요? 문 좀 열어보세요!”

서울 동대문구의 한 고시원. 4층 39호는 여전히 대답이 없었다. 모두 24개의 방이 모여 있는 이곳. 겨우 사람 하나 누울 자리가 마련된 개인실은 꼼지락거리기만 해도 벽을 넘어 소리가 새어나온다.

한데, 문 두드리는 소리가 저 끝에서도 울리건만. 39호는 아무런 기척이 없다.

한데, 문 두드리는 소리가 저 끝에서도 울리건만. 39호는 아무런 기척이 없다.

발견

2021년 1월 11일. 고시원은 오전부터 시끄러웠다. 기어코 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 이곳마저 덮쳤다. 35호실에 사는 주민이 확진됐다는 소식. 이영숙(가명) 원장은 모든 방을 노크하고 다녔다.

“우리 고시원도 확진자 나왔대. 다들 검사받으러 가셔야 해.”

하지만, 39호는 여전히 반응이 없다.

“이 양반 아침부터 안 보이더니, 어디 외출이라도 나갔나?”

뭔가 불길했다. 혹시나 싶어 문을 힘껏 밀어본다. 겨우 요만한 틈새로 안쪽 풍경이 비쳤다. 시커먼 손이 보였다. 미동도 하지 않는 손이.

깜짝 놀란 이 원장은 엉덩방아를 찧을 뻔했다. 놀란 가슴을 진정시키며 휴대전화를 꺼내들었다.

“119, 119···.”

그때가 오후 5시 59분이었다.

긴급 출동한 구급대원들. 아무리 밀어도 문이 꼼짝하질 않는다. 결국 복도로 난 창문을 뜯고 진입했다. 오후 6시 20분. 이미 숨이 끊긴 채 싸늘히 식은 시신.

“우리 고시원도 확진자 나왔대. 다들 검사받으러 가셔야 해.”

하지만, 39호는 여전히 반응이 없다.

“이 양반 아침부터 안 보이더니, 어디 외출이라도 나갔나?”

뭔가 불길했다. 혹시나 싶어 문을 힘껏 밀어본다. 겨우 요만한 틈새로 안쪽 풍경이 비쳤다. 시커먼 손이 보였다. 미동도 하지 않는 손이.

깜짝 놀란 이 원장은 엉덩방아를 찧을 뻔했다. 놀란 가슴을 진정시키며 휴대전화를 꺼내들었다.

“119, 119···.”

그때가 오후 5시 59분이었다.

긴급 출동한 구급대원들. 아무리 밀어도 문이 꼼짝하질 않는다. 결국 복도로 난 창문을 뜯고 진입했다. 오후 6시 20분. 이미 숨이 끊긴 채 싸늘히 식은 시신.

강정식 씨는 고시원 원장의 신고로 1월 11일 오후 6시 20분 1평 남짓한 방 안에서 숨진 채 발견됐다. 강 씨가 지낸 곳에는 이미 다른 주민이 거주해 같은 구조의 다른 방만 확인할 수 있었다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

강정식 씨는 고시원 원장의 신고로 1월 11일 오후 6시 20분 1평 남짓한 방 안에서 숨진 채 발견됐다. 강 씨가 지낸 곳에는 이미 다른 주민이 거주해 같은 구조의 다른 방만 확인할 수 있었다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

향년 79세. 강정식(가명) 씨는 그렇게 세상을 떠났다.

1월 12일. 방역수칙에 따라 병원에 옮겨진 시신은 코로나19 검사부터 진행됐다. 양성 반응이 나왔다. 부검도 할 수 없는 상황. 사망원인은 ‘불명’.

“어젯밤만 해도 기척이 들렸는데···.”

옆방 주민의 진술에 따라 사망일시는 ‘11일 0시 추정’으로 남았다.

1월 12일. 방역수칙에 따라 병원에 옮겨진 시신은 코로나19 검사부터 진행됐다. 양성 반응이 나왔다. 부검도 할 수 없는 상황. 사망원인은 ‘불명’.

“어젯밤만 해도 기척이 들렸는데···.”

옆방 주민의 진술에 따라 사망일시는 ‘11일 0시 추정’으로 남았다.

‘사망 후 코로나19 양성 판정.’

그리고,

‘서울 2만1915번 확진자.’

삼형제

이날 오후. 강상준(가명·50) 씨의 휴대전화가 울렸다.

“여보세요?”

“혹시, 강상준 선생님이 맞으실까요?”

“네, 접니다.”

“··· 주민센터입니다. 아버님이 강정식 선생님이시죠? 부친께서 어제 오후에 소천하셨습니다. ···”

잠시 흐르는 침묵. 상준 씨는 “아···”라 입을 떼다 한참 뜸을 들였다. 아버지란 단어를 입에 담아보는 게 얼마 만일까.

“아버지는···. 어떻게 지내다가 떠나셨습니까?”

“돌아가시기 전까지 고시원에서 혼자 지내셨어요.”

당황스러웠다. 슬프진 않았다. 그냥 당황스러웠다. 이미 오래전 우리를 떠났던 사람. 단 한 번도 따뜻하게 안아준 기억이 없는 사람. 그가, 혼자 세상을 떠났다.

“여보세요?”

“혹시, 강상준 선생님이 맞으실까요?”

“네, 접니다.”

“··· 주민센터입니다. 아버님이 강정식 선생님이시죠? 부친께서 어제 오후에 소천하셨습니다. ···”

잠시 흐르는 침묵. 상준 씨는 “아···”라 입을 떼다 한참 뜸을 들였다. 아버지란 단어를 입에 담아보는 게 얼마 만일까.

“아버지는···. 어떻게 지내다가 떠나셨습니까?”

“돌아가시기 전까지 고시원에서 혼자 지내셨어요.”

당황스러웠다. 슬프진 않았다. 그냥 당황스러웠다. 이미 오래전 우리를 떠났던 사람. 단 한 번도 따뜻하게 안아준 기억이 없는 사람. 그가, 혼자 세상을 떠났다.

현재

과거

과거

과거

과거

1975년 어느 날. 아버지가 집을 떠났다. 당시 상준 씨는 네 살, 동생은 갓 돌을 지났을 때였다. 이혼이 무슨 뜻인지도 몰랐다. 아버지는 서울로 가셨다고 했다. 논산에 남은 삼형제는 결국 할머니에게 맡겨졌다.

부모가 떠난 아이들. 삶은 예상보다 더 곤궁했다. 찢어지게 가난하단 표현이 딱 들어맞았다. 할머니는 논에서 이삭을 주워가며 손자들을 거둬 먹였다. 상준 씨의 형은 먼 등굣길을 고물자전거로 버텼다. 그들은, 아버지가 미웠다.

부모가 떠난 아이들. 삶은 예상보다 더 곤궁했다. 찢어지게 가난하단 표현이 딱 들어맞았다. 할머니는 논에서 이삭을 주워가며 손자들을 거둬 먹였다. 상준 씨의 형은 먼 등굣길을 고물자전거로 버텼다. 그들은, 아버지가 미웠다.

논산

서울

서울

서울

서울

2009년 1월 늦은 밤. 강정식 씨는 이제야 몸을 누였다. 서울 도심 속 좁아터진 낯선 천장의 고시원. 예순일곱. 늙어버린 몸.

수중에 돈이라곤 없었다. 은퇴 뒤 두 번째 이혼. 월세 23만 원이 없어 친구가 빌려줬다. 손끝이 아리는 추운 겨울. 홀로 이삿짐을 날랐다. 어디서부터 잘못된 걸까.

차마 아이들에게 손 벌릴 생각조차 하지 못했다. 홀로 시작한 고시원 생활은 상상보다 더 괴로웠다. 고시원은 ‘외딴 섬’이었다. 누우면 외로움이 물밀 듯 몰려왔다. 그럴수록 강 씨는 더 몸부림쳤다. 아침마다 장을 봐 직접 요리를 해먹었다. 꼭 다림질한 셔츠와 정장을 갖춰 입고 외출했다.

수중에 돈이라곤 없었다. 은퇴 뒤 두 번째 이혼. 월세 23만 원이 없어 친구가 빌려줬다. 손끝이 아리는 추운 겨울. 홀로 이삿짐을 날랐다. 어디서부터 잘못된 걸까.

차마 아이들에게 손 벌릴 생각조차 하지 못했다. 홀로 시작한 고시원 생활은 상상보다 더 괴로웠다. 고시원은 ‘외딴 섬’이었다. 누우면 외로움이 물밀 듯 몰려왔다. 그럴수록 강 씨는 더 몸부림쳤다. 아침마다 장을 봐 직접 요리를 해먹었다. 꼭 다림질한 셔츠와 정장을 갖춰 입고 외출했다.

강정식 씨가 셔츠와 정장 세탁을 자주 맡겼던 서울 동대문구 세탁소. 그는 노년에 고시원에서 홀로 생활하면서도 항상 다림질한 셔츠와 정장을 갖춰 입고 다녔다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

강정식 씨가 셔츠와 정장 세탁을 자주 맡겼던 서울 동대문구 세탁소. 그는 노년에 고시원에서 홀로 생활하면서도 항상 다림질한 셔츠와 정장을 갖춰 입고 다녔다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

“강 선생님은 여느 분과는 좀 달랐어요. ‘순둥이’라고나 할까. 점잖으시고, 남한테 폐 끼치는 행동은 절대 안 하셨어요. 언젠가 넌지시 자녀 얘기를 에둘러 꺼내신 적도 있긴 한데,

왠지 남모를 아픔이 느껴져 자세히 여쭤보지도 못했죠.”(당시 고시원의 김종근 원장)

세월은 그들의 관계를 돌려놓지 못했다. 시간이 흘러 아버지와 아들들은 가끔 안부 전화를 나누기도 했다. 하지만 그저 오가는 형식적인 말들뿐. 따뜻한 위로나 걱정은 주고받질 못했다.

상준 씨는 한참 뜸을 들였다. 아버지가 고시원에서 혼자 생활한다는 걸 알게 된 뒤 고심 끝에 동생에게 털어놨다. 그래도 아버지인데, 용돈이라도 모아드리자고. 동생의 반응은 차가웠다.

“글쎄요, 형. 전 좀 생각해볼게요.”

충분히 이해가 됐다. 말도 떼기 전에 자식을 떠난 아버지. 힘들 때 옆에 없었던 아버지. 정이 남아있을 리가 없었다.

“아버지 없이 커서 삶이 팍팍했어요. 세상살이에 지치기도 많이 지쳤고요. 2016년 영등포역 근처에서 잠깐 뵌 게 마지막이네요. 누굴 돌볼 여력조차 없었습니다.”(상준 씨)

왠지 남모를 아픔이 느껴져 자세히 여쭤보지도 못했죠.”(당시 고시원의 김종근 원장)

세월은 그들의 관계를 돌려놓지 못했다. 시간이 흘러 아버지와 아들들은 가끔 안부 전화를 나누기도 했다. 하지만 그저 오가는 형식적인 말들뿐. 따뜻한 위로나 걱정은 주고받질 못했다.

상준 씨는 한참 뜸을 들였다. 아버지가 고시원에서 혼자 생활한다는 걸 알게 된 뒤 고심 끝에 동생에게 털어놨다. 그래도 아버지인데, 용돈이라도 모아드리자고. 동생의 반응은 차가웠다.

“글쎄요, 형. 전 좀 생각해볼게요.”

충분히 이해가 됐다. 말도 떼기 전에 자식을 떠난 아버지. 힘들 때 옆에 없었던 아버지. 정이 남아있을 리가 없었다.

“아버지 없이 커서 삶이 팍팍했어요. 세상살이에 지치기도 많이 지쳤고요. 2016년 영등포역 근처에서 잠깐 뵌 게 마지막이네요. 누굴 돌볼 여력조차 없었습니다.”(상준 씨)

2020년 12월 20일. 강 씨는 12년을 보낸 고시원을 떠났다.

건물이 재개발되며 쫓겨나듯 나와야 했다.

어렵사리 찾은 동대문구의 다른 고시원. 더 낡고 퀴퀴했지만

비슷한 월세에 만족했다.

또다시 낯선 천장. 좁디좁은 방과 어두운 복도.

언제까지 이렇게 살아야 할까. 하지만 강정식 씨가

이곳에 머문 건 겨우 3주밖에 되질 않았다.

강정식 씨가 생전에 3주간 머물렀던 고시원의 복도. 복도는 성인 남성 1명이 간신히 지나갈 수 있을 정도로 비좁고 어둡다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

강 씨의 죽음은 고시원을 뒤집어놓았다. 이른바 집단감염. 4층에 머무는 24명 가운데 6명이 확진 판정을 받았다.

좁은 복도, 부족한 환기시설. 공용화장실과 주방. 밀집 밀폐 밀접. 이른바 ‘3밀.’ 코로나19에 취약한 전형적인 환경이었다.

좁은 복도, 부족한 환기시설. 공용화장실과 주방. 밀집 밀폐 밀접. 이른바 ‘3밀.’ 코로나19에 취약한 전형적인 환경이었다.

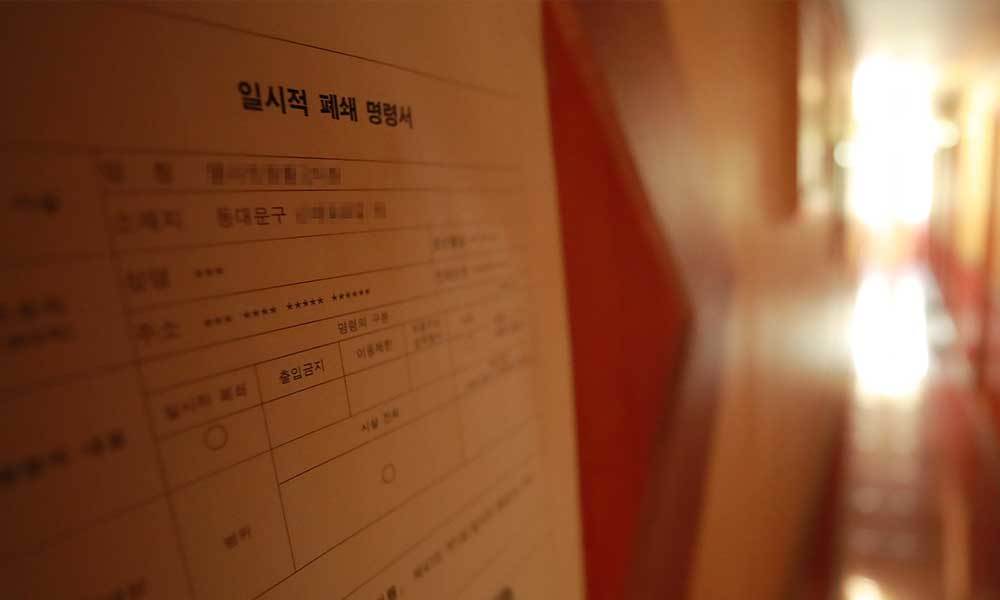

고시원에선 강정식 씨를 포함해 총 6명의 코로나19 확진자가 나와 2주간 폐쇄됐다. 동대문보건소가 고시원 입구에 붙인 ‘일시적 폐쇄 명령서’가 남아 있다.

고시원에선 강정식 씨를 포함해 총 6명의 코로나19 확진자가 나와 2주간 폐쇄됐다. 동대문보건소가 고시원 입구에 붙인 ‘일시적 폐쇄 명령서’가 남아 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

흔적

2021년 1월 13일 오후 5시경. 흰 눈이 그대로 쌓인 서울추모공원. 잠시 뒤 방호복을 입은 직원들이 모습을 드러냈다. 일반 사망자의 화장이 모두 끝난 뒤. 코로나19 사망자의 화장이 시작됐다.

강정식 씨의 유골을 수습하러 상준 씨의 큰형(52)이 이곳에 왔다. 아버지의 마지막 길을 배웅하기 위해서. 그를 떠났던 아버지를, 다시 떠나보내기 위해.

강정식 씨의 유골을 수습하러 상준 씨의 큰형(52)이 이곳에 왔다. 아버지의 마지막 길을 배웅하기 위해서. 그를 떠났던 아버지를, 다시 떠나보내기 위해.

강정식 씨가 화장된 서울 서초구 서울추모공원 내부의 전광판. 강 씨가 화장된 날에는 그의 큰아들이 이곳에 와 아버지의 유골을 인계했다.

강정식 씨가 화장된 서울 서초구 서울추모공원 내부의 전광판. 강 씨가 화장된 날에는 그의 큰아들이 이곳에 와 아버지의 유골을 인계했다. 송은석 기자 silverstone@donga.com

고시원 39호실에 설치됐던 폴리스라인. 강 씨가 숨진 뒤 일주일이 지나자 경찰이 거둬갔다.

삼형제는 고시원에 가지 않았다. 집단감염 탓에 갈 수도 없었다. 이후에도 그곳은 가고 싶지 않았다. 강 씨의 흔적은 숨질 당시 그대로 남았다. 삼형제는 유품 정리를 거부했다.

널브러진 옷가지. 10원, 50원짜리 동전 뭉텅이. 먹다 남겨 까맣게 썩은 밥그릇. 이영숙 고시원장은 강 씨의 유품을 하나씩 자루에 담았다.

강 씨에겐 뭐가 소중한 물건이었을까. 혹시 세상에 남기고 싶은 건 없었을까. 아무것도 알 수 없다. 남은 이는 그저 모두 쓸어 담았다. 그 한 모퉁이에서 박카스 빈 병 10개가 나왔다.

삼형제는 고시원에 가지 않았다. 집단감염 탓에 갈 수도 없었다. 이후에도 그곳은 가고 싶지 않았다. 강 씨의 흔적은 숨질 당시 그대로 남았다. 삼형제는 유품 정리를 거부했다.

널브러진 옷가지. 10원, 50원짜리 동전 뭉텅이. 먹다 남겨 까맣게 썩은 밥그릇. 이영숙 고시원장은 강 씨의 유품을 하나씩 자루에 담았다.

강 씨에겐 뭐가 소중한 물건이었을까. 혹시 세상에 남기고 싶은 건 없었을까. 아무것도 알 수 없다. 남은 이는 그저 모두 쓸어 담았다. 그 한 모퉁이에서 박카스 빈 병 10개가 나왔다.

“유독 기침소리가 컸어. 자다가 다들 깰 정도로 기침을 해댔지. 그러면서 박카스를 엄청 마시더라고. 딱히 약을 먹는 거 같진 않았는데, 박카스가 어쩌면 그 사람이 유일하게 건강을 챙기는 수단이 아니었을까.”(38호실 이웃)

서울

전주

전주

전주

전주

“그저 당황스러웠어요. 갑작스럽게 돌아가셨단 전화에 멍했습니다. 결국 이렇게 떠나셨구나···. 이 생각뿐이었죠.”

상준 씨는 어렵게 말을 꺼냈다.

상준 씨는 어렵게 말을 꺼냈다.

“아버지와 ‘정’을 나눈 기억이 없어요. 그럴 기회조차 없었다고 해야죠. 같이 찍은 사진 한 장 남아있지 않거든요. 그저 우리에게 남은 건, 아버지 유골이 담긴 네모난 상자뿐이네요. 저는 무엇을 슬퍼해야 하는 걸까요.”

코로나19가 아니었어도, 아버지와 삼형제의 관계는 회복되기 어려웠다. 뒤틀린 관계는 아무리 애써도 바로잡기 힘드니까.

하지만, 코로나19가 아니었다면 조금 더 먼 훗날에라도 부자는 함께 웃을 수 있는 순간이 찾아왔을까. 강정식 씨는 삼형제와 손자, 손녀들을 안아줄 수 있었을까. 그건 아무도 알 수 없다.

그저, 코로나19는 그 실낱같은 가능성마저 없애버렸을 뿐.

하지만, 코로나19가 아니었다면 조금 더 먼 훗날에라도 부자는 함께 웃을 수 있는 순간이 찾아왔을까. 강정식 씨는 삼형제와 손자, 손녀들을 안아줄 수 있었을까. 그건 아무도 알 수 없다.

그저, 코로나19는 그 실낱같은 가능성마저 없애버렸을 뿐.

- 기사 취재지민구 이기욱 이윤태 김윤이 기자

- 사진 취재송은석 기자

- 그래픽김충민 기자

- 프로젝트 기획이샘물 이지훈 기자

- 사이트 제작디자인 이현정, 퍼블리싱 조동진, 개발 최경선

의 다른 이야기를 만나보세요

프로젝트 더보기

의 다른 이야기를 만나보세요

프로젝트 더보기

-

환생 : 내 동생 현승이

환생 : 내 동생 현승이“어무이, 다녀올께예” 그날, 웃으며 집을 나선 동생은 돌아오지 못했다. 의사인 형도 뒤바꿀 수 없었던 뇌사 판정. 죽음의 절벽 앞에서 가족들은 환생의 문을 연다.

더보기 -

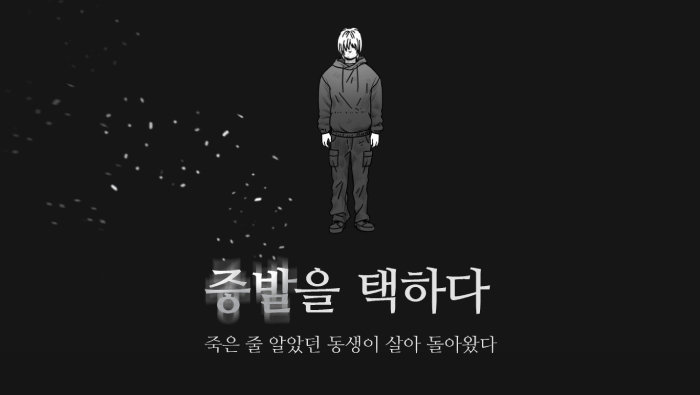

증발을 택하다

증발을 택하다‘사건본인(부재자)은 실종되어 2015.6.1 실종기간이 만료되었으므로 실종을 선고한다.’ 그렇게 사라졌던 ‘증발자’ 문모 씨(48)가 어느 날 살아 돌아왔다.

더보기 -

어느 날 죄인이 됐다

어느 날 죄인이 됐다전북 진안에서 17년, 전주 우아동에서 20년. 매운탕에 인생을 걸고 열심히 살았다. 60대 후반의 김호섭 씨 부부가 젊은 날을 쏟아 부은 ‘죽도민물매운탕’. 자랑스럽고 사랑스러운 이 이름이 졸지에 ‘코로나 식당’이 되고 말았다.

더보기