어딜 가도 피할 수가 없었다. 밥을 먹으면 홍준이가 좋아하던 반찬이 앞에 있었다. 마트의 장난감 코너는 멀리서 돌아가도 떠올랐다. 엊그제였나. 운전 중 동네 산부인과를 지나쳤다. 갑자기 10년 전 홍준이의 탯줄을 자르던 장면이 눈앞을 가로막았다. 터져버린 울음. 앞이 보이질 않아 급히 갓길에 차를 세웠다.

2020년 4월 6일.

그날 홍준이(당시 9세)는 7명의 생명을 살리고 하늘의 별이 됐다. 아버지 고동헌 씨(43)는 빨갛게 물든 눈으로 먼 곳을 쳐다봤다.

“돌이켜보면, 홍준이 이놈이 뭐든 친구들한테 잘 퍼줬어요. 과자든 뭐든 작은 거 하나라도. 그런 심성이 (장기 기증) 결정에 영향을 준 게 아닌가 싶어요.”

“너무 어린애였잖아요? 우리 홍준이, 세상에 남긴 흔적이랄 게 없었어요. 우리 애 심장이 어딘가에서 살아서 뛸 수만 있다면···. 우리 아들 눈으로 누군가 세상을 바라볼 수 있다면···. 이대로 떠나기보단 더 아름다운 일이지 싶어서 기증을 결심했지요.”

그렇게 홍준이는 ‘환생의 씨앗’이 되어 7명에게 날아갔다.

현행법 때문이다. ‘장기 등 이식에 관한 법률(장기이식법)’은 장기기증인 유족과

이식 수혜자가 서로 알 수 없도록 정보 제공을 금지한다. 행여 유족이 수혜자 측에

부담을 주는 일을 막고, 혹시 수혜자가 잘못돼도 유족이 상처받지 않도록 하기 위해서다.

“그냥 건강한지만이라도 알고 싶지요. 이름도 사는 곳도 몰라도 됩니다. 남자애인지 여자애인지, 초등학생인지만이라도. 그냥 우리 애 생각이 날 때마다, 홍준이의 일부를 지닌 아이라도 떠올려보고 싶어요. ‘내년엔 중학교에 가겠구나’ ‘올해 수능을 보겠네’ ‘아이고 이제 군대에 갔겠구나’. 그냥 우리 아이 커가는 것처럼···. 솔직히 욕심을 부리면, 한 번만 보고 싶죠. 한 번만 안아보고 싶죠. 그저 바람일 뿐이죠.”

많은 기증 유가족의 이런 소망을 확인할 방법은 없을까. 장기기증법은 공익적 목적이고 양 당사자들이 동의할 경우에 한해 제한적인 정보 제공을 허용한다. 취재진은 보건복지부 산하 국립장기조직혈액관리원(KONOS·코노스)과 한국장기조직기증원(KODA·코다)에 요청해 홍준이의 장기를 기증받은 수혜자 가족과 어렵게 접촉할 수 있었다.

홍준이의 심장과 신장을 받은 두 가족의 신상을 밝힐 순 없다. 그러나 이들은 “기사를 통해서나마 감사 인사를 전하고 싶다”며 취재에 응했다. 알고 싶어도 알아선 안 되고, 만나고 싶어도 만날 수 없는. 아버지는 홍준이의 일부를 확인할 수 있을까.

2019년 12월. 현우(가명·당시 4세)는 힘없이 고개를 끄덕였다. 병실 창밖으로 하염없이 내리던 함박눈. 이지선(가명) 씨는 아들의 손을 꼭 잡고 약속했다. 하지만 어린 아들도 덧없다는 걸 아나 보다. 수술받지 않으면 나갈 수 없는 몸. 언젠가부터 집에 가잔 말조차 하지 않는다. 내년 겨울에는 눈사람을 만들 수 있을는지. 자꾸만 눈물이 차올랐다.

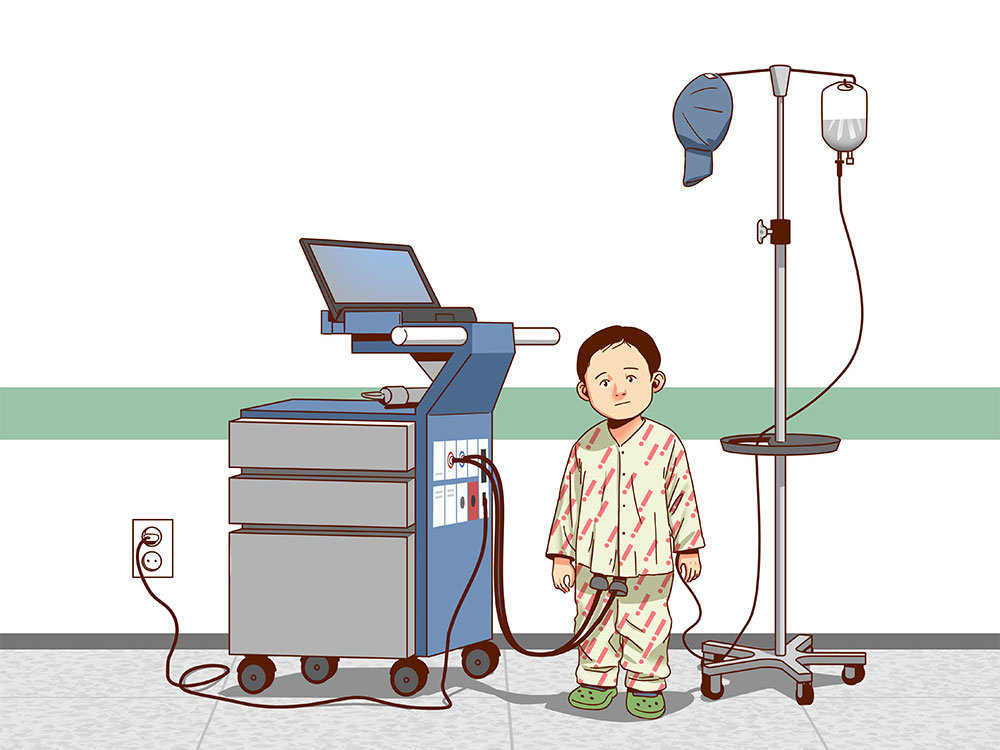

현우와 연결된 ‘기계 심장’은 사무용 복사기처럼 커다랗다. 무게만 100㎏에 달한다. 심장에 피가 돌게 하는 기계에 연결된 선은 겨우 2m. 현우가 움직일 수 있는 반경은 거기까지였다. 가끔 병원 복도라도 걸으려 하면, 이 씨와 남편은 아들보다 몇 곱절 큰 기계를 끌어야 했다. 하지만 그것도 30분. 기계 심장은 전기를 연결하지 않으면 더 이상 버티지 못했다. “여보, 여긴 콘센트가 어디 있지?” 콘센트가 없는 병원 밖은 상상도 할 수 없었다.

“가슴에서 전엔 안 들리던 소리가 나요. 심잡음(心雜音)이 있어요. 큰 병원에 가보시는 게 좋겠어요.”

놀란 마음에 허둥지둥 대학병원 응급실을 찾았다. ‘확장성 심근병증.’ 표현조차 생경한 병명. 익숙해질 틈도 없이 의사는 무서운 말을 이어갔다.

“심장 근육의 이상으로 박동이 약해지는 병이고요. 지금 심장 기능이 정상의 30%밖에 안 되네요. 심해지면 생명을 잃을 수도 있어요. 곧바로 치료에 들어가야 합니다.”

하늘이 무너지는 순간이었다.

현우는 그날부터 강심제를 먹으며 병원을 오갔다. 2년이란 시간이 흐른 2019년 여름. 목감기에 걸린 현우의 상태가 아무래도 이상했다. 두 달 넘도록 마른기침이 그치지 않더니 기운을 잃고 축 처져 있는 시간이 늘어났다. 평소에도 잘 먹는 아이는 아니었지만, 갈수록 밥 한 숟가락조차 뜨질 못했다.

다시 찾아간 병원.

“간경화 4기예요. 바로 입원하셔야 합니다.”

심장이 제 기능을 못하는 아이는 술 한 방울 먹질 않아도 간에 이상이 생긴다는 것을 그때 처음 알았다.

중환자실에서 며칠 동안 계속된 치료에도 현우의 심장 박동수는 속절없이 낮아졌다. 급기야 심폐소생술에 에크모(ECMO·인공심폐기) 시술까지 받았다. 현우는 생사의 갈림길에 서 있었다. 작고 여린 몸으로 외로운 싸움을 하는 현우를 바라봐야만 하는 마음은 미칠 지경이었다.

그렇게 가을이 가고, 겨울이 왔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 병원에는 출입통제마저 내려졌다. 세살 터울 누나는 영상통화로만 얼굴을 마주했다. 누나는 문방구에서 신기한 걸 발견하면 꼭 현우 갖다 주라며 아빠에게 쥐여줬다.

그리고 다시 찾아온 봄.

눈물이 터졌던 날로부터 정확히 이틀 뒤. 담당 의사 선생님은 믿을 수 없는 얘길 전했다.

“심장이식을 받을 수 있게 됐어요. 기증자는 아홉 살 남아입니다. 곧 수술 준비 들어가야 해요. 기다리고 계세요.”

입원 8개월 만에 찾아온 기적이었다.

처음엔 얼떨떨했어요. 한참 뒤에야, 이제 우리 현우 살 수 있구나 싶었어요.

그동안 아이가 겪었던 힘든 치료들. 하나도 빠짐없이 머릿속을 스쳐갔죠.

그리고…, 그리고 너무 죄송했어요. 이 고마운 날이 누군가에겐 너무도 아프고 슬픈 날일 텐데. 눈물이 멈추질 않았어요.

“어떻게 편하게 바라볼 수 있었겠어요. 이 천사 같은 아이가 하늘나라로···. 현우에게 무엇과도 바꿀 수 없는 선물을 주고 갔는데. 기사에 나온 사진과 이름. 다 기억해요. 우린 이식을 받아 기뻤지만. 고마우면서 미안하고, 또 미안해서. 홍준이 부모님은 어떤 심정이실지. 죄책감이 몰려와 또 울었어요.”

이식수술은 성공적이었다. 얼마 지나지 않아 현우는 일반병실로 옮겼다. 가슴의 수술자국도 아물어갈 무렵. 현우는 크게 소리쳤다.

엄마! 나 좀 봐봐! 나 봐봐! 나 이제 엎드릴 수 있어!

누나는 더 신이 났다. 몇 달 동안 못 본 동생. 현우가 집에 들어선 순간부터 누나는 동생의 손을 잡고 어디고 붙어 다녔다. 이것 이렇고, 저건 저렇고. 집안 곳곳의 변화를 쉴 새 없이 조잘거렸다. 누나는 공책에 동생이 먹어야 하는 약의 이름도 적어뒀다. “현우가 먹는 약은 나도 알아야 하니까.”

현우는 건강해졌다. 이제 집 앞 공원에서 누나와 킥보드도 탈 수 있다. 짧게나마 외출도 가능해졌다. 눈이 오던 날, 약속했던 눈사람도 함께 만들었다. 지금의 이 일상. 믿기지가 않는다.

“다들 코로나19 탓에 집에만 있는 게 답답한 시기지만 저희는 ‘우리 집’에 함께 있을 수 있다는 것이 너무나 감사해요. 매일 아침 현우 가슴에 손을 얹고 ‘고맙다’고 기도해요. 현우에게도 항상 ‘형아를 잊지 말자’고 말하죠.”

2019년 4월. 민준이(가명·당시 5세) 할머니는 고개를 갸웃거렸다. 급히 엄마 박지현(가명) 씨를 불렀다.

“안 그래도 이상해서 소아과 갔을 때 물어봤어요. 남자애들은 서서 싸서 그럴 수 있다던데요.”

“그래도 이건 좀 심하잖아. 변기가 거품으로 뒤덮여서 바닥은 보이지도 않아.”

다음 날. 박 씨는 변기 사진을 찍어 병원에 갔다.

“음···. 좀 심하네요. 일단 소변검사 해볼게요.”

며칠 뒤, 누구에게나 그렇듯 슬픔은 예고 없이 찾아왔다.

“만성 신부전증 말기입니다. 신장 기능이 정상의 15%밖에 남지 않았어요. 혈뇨도 있고요. 당장 투석을 시작해야 합니다.”

청천벽력이었다. 이제 고작 다섯 살 유치원생이 투석이라니.

민준이 신장에 문제가 있다는 걸 듣자마자 기억들이 퍼즐처럼 맞춰졌다. 아들은 세 살 무렵부터 피부가 가렵다고 자주 투덜거렸다. “엄마, 가려워, 여기 긁어줘.” 쉽게 잠들지 못했고 자다가도 칭얼댔다. 아이 목덜미엔 손톱으로 벅벅 긁어 새빨간 상처도 생겼다.

피부과는 ‘원인 불명’이라며 약과 로션을 줬다. 이제 알았다. 그 지독한 가려움은 제 기능을 못한 신장 탓이었다. 아이 몸에 독소가 쌓이고 있었던 거였다. 유난히 창백한 낯빛. 유치원에서 피곤하다며 졸았던 일. 이제 다 알 것 같았다.

“보통 여섯 살이면 낮잠을 거의 안 자거든요. 근데 민준이는 거의 매일 낮잠을 잤어요. 심지어 유치원 선생님이 ‘오늘은 밥 먹으면서 졸았어요’라고 말한 날도 있었죠. 주변에 신장 질환을 앓은 분이 계셨다면 더 일찍 알았을 텐데···. 정말로 전혀 몰랐어요.”

투석 9개월 차에 접어들던 지난해 4월. 박 씨의 휴대전화가 울렸다.

“오늘 저녁이나 늦어도 내일 아침. 입원할 수 있으세요?”

그토록 기다렸던 말. 이식을 받을 수 있으니 병원으로 오란 전화였다. 하지만 마냥 기뻐할 수가 없었다. 목에서 걸린 답이 입 밖에 나오질 않았다. 괜히 눈시울만 붉어져 한참 머뭇거렸다. 어디선가 한 아이는 이제 떠날 준비를 하고 있구나. 그 애의 엄마는···.

겨우 “네”라고 내뱉고선 서둘러 끊었다.

신장을 받은 민준이는 빠르게 회복했다. 병원은 신장 기능이 정상 범위에 들려면 몇 개월 이상 걸릴 수 있다 했다. 그런데 민준이는 수술 직후 정상 범위에 들어섰다. 불과 2주 만에 병원 문을 나설 수 있었다. 지긋지긋했던 시간들. 이젠 투석도 피곤함도 가려움도 모두 안녕이었다. 요독(尿毒)으로 아이 입에서 나던 냄새도 거짓말처럼 사라졌다.

박 씨는 민준이에게 기적을 선사한 게 홍준이라는 걸 수술 다음 날 기사를 보고 알았다. 지금도 홍준이 이름만 들으면 박 씨의 목소리엔 울음이 섞인다.

솔직히···. 그때도 지금도 감사하다는 말이 잘 안 나와요.

감사하지 않아서가 아니에요···. 홍준이 가족을 생각하면 그런 말마저 죄송해요.

우리 가족에게는 너무 고맙고 감사한 일이죠. 하지만 어떻게 감히 그런 말을 하겠어요.

10년, 아니 30년이 지나도 너무 감사하고 또 죄송한 그 감정이 옅어지질 않을 것 같아요.

저희들은 요즘 매일 아침에 일어나서,

또 저녁에 자기 전에.

홍준이와 가족들을 위해 기도를 하고 있어요.

늘 기도하고 있습니다.

박 씨는 “코로나19가 지나가고 나면 홍준이가 살았던 제주도에 가보고 싶다”고 했다.

“아유, 홍준이가 왔으면 되게 좋아했을 건데···. 이 빵도 지가 먹겠다고 난리 칠 건데···.”

어딜 가도, 누굴 만나도 그 옆엔 홍준이가 있다.

이날 취재진은 현우 부모님께 받은 현우의 심전도 그래프와 심장 초음파 영상을 홍준이 아버지께 전달했다. 그래프와 초음파 속에서 아이의 심장은 누구보다 건강하고 힘차게 박동했다. 이제 현우의 몸속에 있지만 홍준이 것이었던 심장. 현우 부모님이 보내온 작은 위로였다.

얼마쯤 지났을까. 간신히 눈물을 추스른 홍준이 아버지.

“어딘가에서 홍준이 심장이 뛰고 있을 거라고. 그렇게 믿고 결정했죠. 이렇게 마주하고 나니까···. 힘든 결정이었지만 잘했단 생각이 드네요.”

그는 “홍준이가 떠난 지 1년이 돼가는데, 한 번도 장기를 기증한 걸 후회한 적은 없다”고 말했다.

“그리고 기증을 받은 아이 부모님들. 미안해하지 마세요. 아프고 싶어 아픈 아이가 세상에 어디 있습니까. 절대 죄책감 갖지 말아주세요. 그리고 아이들 많이 안아 주세요. 많이 안아 주세요···.” 고 씨는 “홍준이 덕에 7명이 새로운 생명을 갖게 됐다는 건 정말 자랑스러운 일”이라며 “우리 가족에게 위로가 된다”고 전했다.

발간일 2021년 2월 2일

- 기사 취재이윤태 곽도영 김동혁 김은지 기자

- 사진 취재송은석 기자

- 그래픽김충민 기자

- 프로젝트 기획이샘물 김성규 기자

- 사이트 제작디자인 이현정, 퍼블리싱 김수영, 개발 윤태영

- 총괄팀장임우선 기자

의 다른 이야기를 만나보세요

프로젝트 더보기

의 다른 이야기를 만나보세요

프로젝트 더보기

-

증발을 택하다

증발을 택하다‘사건본인(부재자)은 실종되어 2015.6.1 실종기간이 만료되었으므로 실종을 선고한다.’ 그렇게 사라졌던 ‘증발자’ 문모 씨(48)가 어느 날 살아 돌아왔다.

더보기 -

증발해 산다

증발해 산다저마다의 사연을 감당하지 못해 자발적 실종을 택한 사람들, 자신이 몸담던 세상과 모든 것을 단절해버린 사람들, 그러나 엄연히 속세에 존재하는 사람들. ‘증발자’ 4명이 머물고 있는 공간을 찾아가 조심스레 방문을 열었다.

더보기 -

어느 날 죄인이 됐다

어느 날 죄인이 됐다전북 진안에서 17년, 전주 우아동에서 20년. 매운탕에 인생을 걸고 열심히 살았다. 60대 후반의 김호섭 씨 부부가 젊은 날을 쏟아 부은 ‘죽도민물매운탕’. 자랑스럽고 사랑스러운 이 이름이 졸지에 ‘코로나 식당’이 되고 말았다.

더보기