서울 서부역 인근,

남북으로 쭉 뻗은 왕복 8차선.

넓은 도로를 따라 인력사무소, 잡화점, 공구가게, 기사식당

등이 줄지어 있다. 오래된 가게가 많아 언뜻 고요해 보이지만,

속을 들여다보면 바쁜 일상이 활기차게 돌아가고 있다.

남북으로 쭉 뻗은 왕복 8차선.

넓은 도로를 따라 인력사무소, 잡화점, 공구가게, 기사식당

등이 줄지어 있다. 오래된 가게가 많아 언뜻 고요해 보이지만,

속을 들여다보면 바쁜 일상이 활기차게 돌아가고 있다.

이 대로변에서 한 발 안쪽으로 들어서면

실핏줄처럼 가는 골목들이 이어진다.

그중 한 골목으로 100보쯤 걸어 들어가면

차량 소음과 행인들의 분주함에서

아스라이 멀어지는 지점에 간판 하나가 숨어 있다.

하얀 바탕에 빨강과 파랑으로 자그맣게 적힌 다섯 글자.

‘미래고시텔.

실핏줄처럼 가는 골목들이 이어진다.

그중 한 골목으로 100보쯤 걸어 들어가면

차량 소음과 행인들의 분주함에서

아스라이 멀어지는 지점에 간판 하나가 숨어 있다.

하얀 바탕에 빨강과 파랑으로 자그맣게 적힌 다섯 글자.

‘미래고시텔.

다닥다닥 붙은 건물들 사이로 낡은 회색 벽돌을

두르고 있는 2층 건물이 간판의 주인이다.

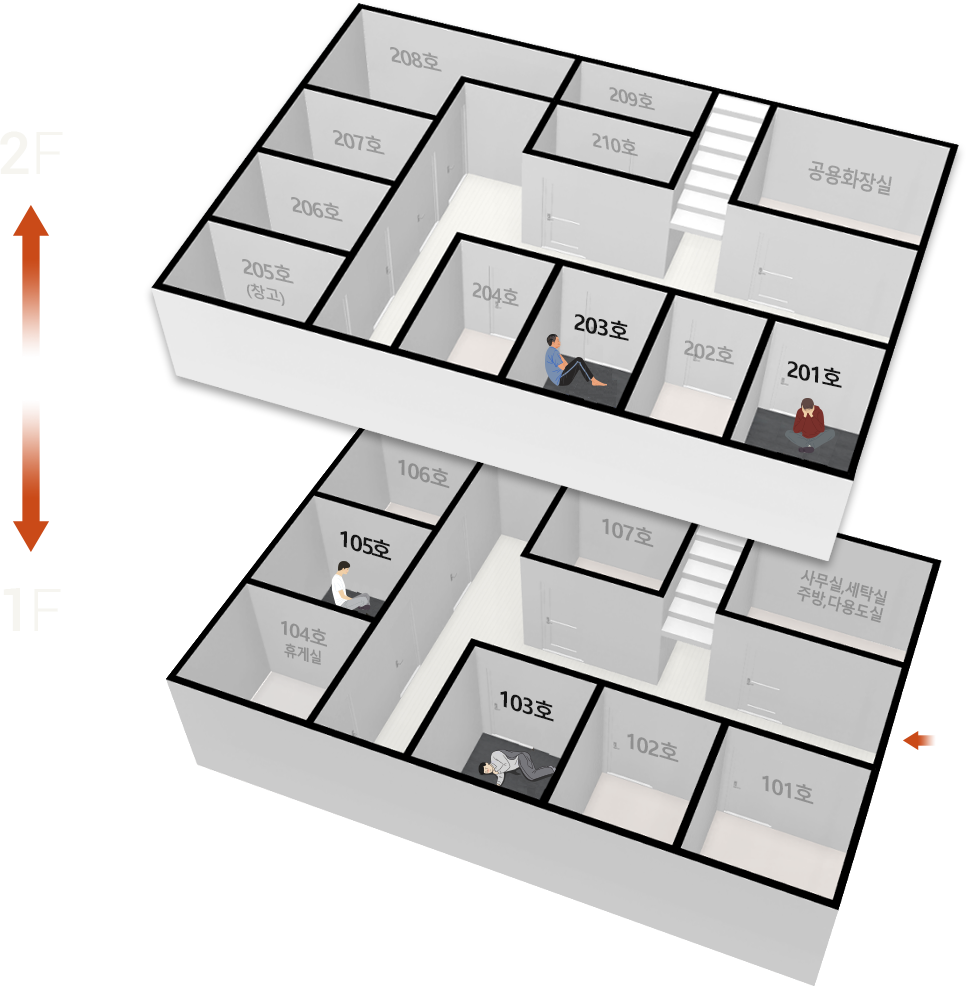

좁은 시멘트 계단으로 연결된 1층과 2층,

어두컴컴한 복도를 따라 10여 개의 방문들이 보인다.

두르고 있는 2층 건물이 간판의 주인이다.

좁은 시멘트 계단으로 연결된 1층과 2층,

어두컴컴한 복도를 따라 10여 개의 방문들이 보인다.

어떤 문은 자물쇠로 잠겨 있고,

어떤 문은 한 뼘 정도 열려 있다.

드문드문 페인트칠이 벗어진 방문들 너머로

작은 방, 혹은 그보다 더 작은 방이 있다.

어른이 누워 팔다리를 벌리면

공간이 얼마 남지 않는 방이 대부분이다.

어떤 문은 한 뼘 정도 열려 있다.

드문드문 페인트칠이 벗어진 방문들 너머로

작은 방, 혹은 그보다 더 작은 방이 있다.

어른이 누워 팔다리를 벌리면

공간이 얼마 남지 않는 방이 대부분이다.

어떤 방은 누런 벽지가 그대로 드러나 있다.

어떤 방은 달력, 액자, 마스크, 모자 등등이 누런 벽지를 감추고 있다.

바닥에 깔린 이불, 방석, 매트도 방마다 제각각이다.

창문이 밖으로 난 방도 있고, 복도로 난 방도 있다.

공통점이라고는 모두 TV가 있다는 것 하나뿐.

이 방 저 방에서 TV가 켜지면 어두운 복도에

여러 채널의 소리가 뒤섞여 웅웅 울린다.

어떤 방은 달력, 액자, 마스크, 모자 등등이 누런 벽지를 감추고 있다.

바닥에 깔린 이불, 방석, 매트도 방마다 제각각이다.

창문이 밖으로 난 방도 있고, 복도로 난 방도 있다.

공통점이라고는 모두 TV가 있다는 것 하나뿐.

이 방 저 방에서 TV가 켜지면 어두운 복도에

여러 채널의 소리가 뒤섞여 웅웅 울린다.

저마다의 사연을 감당하지 못해 자발적 실종을 택한 사람들,

자신이 몸담던 세상과 모든 것을 단절해버린 사람들,

그러나 엄연히 속세에 존재하는 사람들….

그들이 이곳 어느 방엔가 머물고 있었다.

조심스레 방문을 여니 증발자들의 소행성 4개가 등장했다.

자신이 몸담던 세상과 모든 것을 단절해버린 사람들,

그러나 엄연히 속세에 존재하는 사람들….

그들이 이곳 어느 방엔가 머물고 있었다.

조심스레 방문을 여니 증발자들의 소행성 4개가 등장했다.

‘미래고시텔’의 증발자들은 분명 사회를 떠났지만, 사회를 완전히 버리지는 않았다. 누군가는 ‘언젠가 때가 되면 돌아갈 수도 있겠죠’라는 막연한 계획도 갖고 있다. 또 다른 누군가는 자신이 속했던 사회로는 돌아가지 않더라도, 다른 사회에서 무언가 가치 있는 일을 하고 싶다는 바람도 품고 있다.

증발자들에게 ‘사회로 복귀해 재기해야 한다’고 말하는 건 어쩌면 이들에 대한 폭력일 수 있다. 저마다 차이가 있지만 이들이 택한 단절은 이들에게 현재로서 최선의 안식이다. 각자의 아픔을 품은 이들이 존재의 터전을 ‘미래고시텔’로 옮겨 몸을 기댈 뿐이다.

전국에 다른 이름의 미래고시텔은 수두룩하다. 도심 한복판에서, 당신이 무심코 걸어 지나가는 길 옆에서, 증발자들은 우리와 같은 하늘을 이고 살아가고 있다.

증발자들에게 ‘사회로 복귀해 재기해야 한다’고 말하는 건 어쩌면 이들에 대한 폭력일 수 있다. 저마다 차이가 있지만 이들이 택한 단절은 이들에게 현재로서 최선의 안식이다. 각자의 아픔을 품은 이들이 존재의 터전을 ‘미래고시텔’로 옮겨 몸을 기댈 뿐이다.

전국에 다른 이름의 미래고시텔은 수두룩하다. 도심 한복판에서, 당신이 무심코 걸어 지나가는 길 옆에서, 증발자들은 우리와 같은 하늘을 이고 살아가고 있다.