“조금만 같이 있으면 안 되겠냐.”

2018년 어느 가을 날, 김모 씨(51)의 병실로 아버지의 전화가 걸려왔다. 여느 때처럼 아버지께 문안 인사를 드리고 병실로 돌아온 직후였다. 벌써 한참 동안 같은 병원, 다른 층 병실에 입원 중인 부자(父子)의 하루하루는 평안할 리 없었다. 이날따라 아버지가 건넨 부탁이 김 씨에게는 더 유난스럽게 느껴졌다. 매일같이 “병실이 답답하다”, “집에 가고 싶다”고 보채던 아버지였다. 김 씨는 “아유, 됐어요 아버지. 지금 규정상 병실 간 이동이 안 되는 시간이에요”라고 타이르듯 수화기를 내려놨다.

몇 시간 뒤 병원 관계자가 “지금 빨리 와보셔야겠다”며 헐레벌떡 김 씨를 불렀다. 아버지가 병실에서 스스로 목숨을 끊은 것. 86세 고령에 중증 폐렴으로 투병 중이던 아버지는 병마와의 전투에서 스스로 물러나버렸다.

2018년 어느 가을 날, 김모 씨(51)의 병실로 아버지의 전화가 걸려왔다. 여느 때처럼 아버지께 문안 인사를 드리고 병실로 돌아온 직후였다. 벌써 한참 동안 같은 병원, 다른 층 병실에 입원 중인 부자(父子)의 하루하루는 평안할 리 없었다. 이날따라 아버지가 건넨 부탁이 김 씨에게는 더 유난스럽게 느껴졌다. 매일같이 “병실이 답답하다”, “집에 가고 싶다”고 보채던 아버지였다. 김 씨는 “아유, 됐어요 아버지. 지금 규정상 병실 간 이동이 안 되는 시간이에요”라고 타이르듯 수화기를 내려놨다.

몇 시간 뒤 병원 관계자가 “지금 빨리 와보셔야겠다”며 헐레벌떡 김 씨를 불렀다. 아버지가 병실에서 스스로 목숨을 끊은 것. 86세 고령에 중증 폐렴으로 투병 중이던 아버지는 병마와의 전투에서 스스로 물러나버렸다.

김 씨의 어머니는 가족을 못 알아볼 정도의 중증 치매로 오래전부터 요양원에 입원해 있던 터라 충격은 김 씨 혼자 오롯이 감내해야 했다. 20대부터 계속된 결핵 치료를 무사히 마치고 퇴원을 불과 며칠 앞둔 날이었다.

김 씨의 인생은 온통 병마와의 싸움이었다. 어려서부터 결핵을 심하게 앓아 일상생활이 힘들었다. 세 번의 큰 수술과 치료를 받았다. 김 씨는 “독한 약을 하도 먹어서 가슴이랑 배랑 다 문드러졌지. 남들처럼 오래 직장에 다니거나 가정을 꾸리는 건 생각도 못 해봤어”라고 말했다.

김 씨는 20대 때부터 결핵 치료를 위해 전남 목포에 있는 국립결핵병원을 오갔다. 아버지의 폐렴 수발을 들면서 본인의 병도 챙겨야 하는 이중고였다. 병세가 잠시 나아지면 식당일, 옷 장사 등 돈이 되는 일은 가리지 않고 했다. 수입은 변변치 않았어도 아버지 병원비와 어머니 요양원비를 벌어야 했기에 꿋꿋하게 버텼다. 그런 그를 버티게 한 동력, 아픈 아버지가 사라진 순간 그는 무너져 내렸다.

“충격을 말로 다 할 수 없었죠. 이 세상이 무슨 의미가 있나 싶었어요. 모든 미련이 사라져버렸다고 해야 하나.”

김 씨의 인생은 온통 병마와의 싸움이었다. 어려서부터 결핵을 심하게 앓아 일상생활이 힘들었다. 세 번의 큰 수술과 치료를 받았다. 김 씨는 “독한 약을 하도 먹어서 가슴이랑 배랑 다 문드러졌지. 남들처럼 오래 직장에 다니거나 가정을 꾸리는 건 생각도 못 해봤어”라고 말했다.

김 씨는 20대 때부터 결핵 치료를 위해 전남 목포에 있는 국립결핵병원을 오갔다. 아버지의 폐렴 수발을 들면서 본인의 병도 챙겨야 하는 이중고였다. 병세가 잠시 나아지면 식당일, 옷 장사 등 돈이 되는 일은 가리지 않고 했다. 수입은 변변치 않았어도 아버지 병원비와 어머니 요양원비를 벌어야 했기에 꿋꿋하게 버텼다. 그런 그를 버티게 한 동력, 아픈 아버지가 사라진 순간 그는 무너져 내렸다.

“충격을 말로 다 할 수 없었죠. 이 세상이 무슨 의미가 있나 싶었어요. 모든 미련이 사라져버렸다고 해야 하나.”

김 씨 본인의 병세는 호전돼 원래 일하던 유통회사로 돌아갈 수도 있었다. 하지만 그렇다고 삶이 달라질 것 같지 않았다. 무엇보다 굳이 돌아갈 필요를 느끼지 못했다. 그냥 여기저기 떠돌기 시작했다. 자신을 알아보지 못하는 어머니와는 연락이라는 게 무의미했다. 그나마 연락하던 친척과도 연락을 끊었다. 3년간 여기저기 떠돌다 미래고시텔까지 흘러왔다.

이 세상과 단절하고 싶었는데, 다 끊어냈다고 생각했는데, 이곳에 정착하면서 예기치 못한 끈이 생겼다. 근처에 있는 삼일교회 사람들의 권유로 예배에 나가기 시작하면서다. 유일하게 마음을 붙인 이곳에서 그는 유통회사 근무 경험을 살려 사무 업무를 돕고 있다.

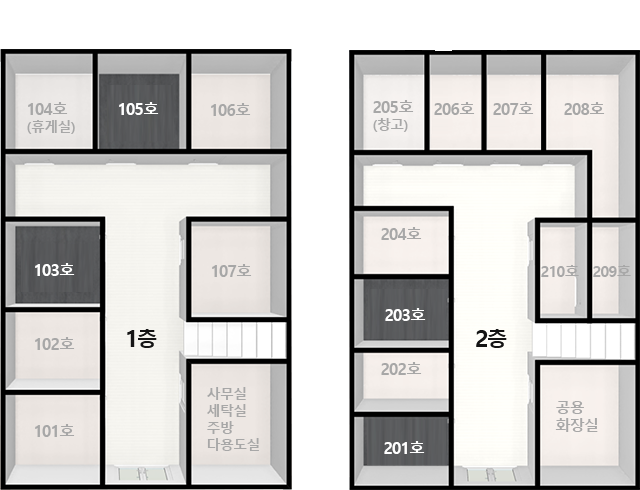

김 씨가 스스로를 가뒀던 103호는 이제 그에게 제2의 세계가 되고 있다. 방문을 열자마자 보이는 선반 위에 놓인 어버이날 축하 카네이션 조화와 한 장의 사진이 새로운 인생을 보여준다. 교회에서 알게 된 지인의 자녀와 김 씨의 웃는 모습이 사진에 담겨 있다. 김 씨는 “얘요? 당연히 친딸은 아니죠. 저는 이제 가족이 없는데요. 그래도 그냥 딸내미라고 불러요. 저한테 아버지라며 꽃도 주는 걸요. 정말 이쁘죠?”라며 환하게 웃었다.

이 세상과 단절하고 싶었는데, 다 끊어냈다고 생각했는데, 이곳에 정착하면서 예기치 못한 끈이 생겼다. 근처에 있는 삼일교회 사람들의 권유로 예배에 나가기 시작하면서다. 유일하게 마음을 붙인 이곳에서 그는 유통회사 근무 경험을 살려 사무 업무를 돕고 있다.

김 씨가 스스로를 가뒀던 103호는 이제 그에게 제2의 세계가 되고 있다. 방문을 열자마자 보이는 선반 위에 놓인 어버이날 축하 카네이션 조화와 한 장의 사진이 새로운 인생을 보여준다. 교회에서 알게 된 지인의 자녀와 김 씨의 웃는 모습이 사진에 담겨 있다. 김 씨는 “얘요? 당연히 친딸은 아니죠. 저는 이제 가족이 없는데요. 그래도 그냥 딸내미라고 불러요. 저한테 아버지라며 꽃도 주는 걸요. 정말 이쁘죠?”라며 환하게 웃었다.

가족으로부터 발버둥쳐 떠난 곳에서 역설적이게도 ‘새로운 가족’이 생겼다. 증발 끝에 새 인생을 만든 김 씨는 이런 말을 남겼다.

“저 같은 사람들은 대개 힘든 상황이 본인 탓이라고 생각해요. 질긴 질병도, 가난한 생활도. 저도 그랬죠. 그런데 이제는 사회 문제도 있다고 생각해요. 개개인이 너무 힘든 순간에 사회가 구조적으로 도울 장치가 있다면… 그렇다면 저도 이 삶을 살진 않았을 수도 있죠. 물론 본인 탓으로 잘못된 부분도 있을 수 있습니다. 하지만 끝내 우리 같은 사람들을 고립시켜 버리는 건 사회라고 생각해요.”

“저 같은 사람들은 대개 힘든 상황이 본인 탓이라고 생각해요. 질긴 질병도, 가난한 생활도. 저도 그랬죠. 그런데 이제는 사회 문제도 있다고 생각해요. 개개인이 너무 힘든 순간에 사회가 구조적으로 도울 장치가 있다면… 그렇다면 저도 이 삶을 살진 않았을 수도 있죠. 물론 본인 탓으로 잘못된 부분도 있을 수 있습니다. 하지만 끝내 우리 같은 사람들을 고립시켜 버리는 건 사회라고 생각해요.”