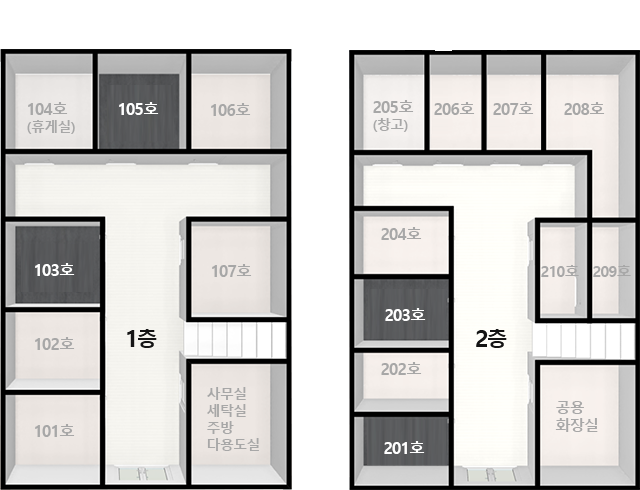

지난 1월 칼바람이 불던 어느 날, 누군가 105호 문을 똑똑 두드렸다.

“계세요? 계십니까?”라는 남자 목소리가 들렸다. 오후 7시가 넘어 이미 사방이 어둑했다.

‘고시텔 사람이라면 자기 이름을 말하고 문을 두드릴 텐데….’

105호 주인장 김모 씨(60)는 망설이다 문을 열었다. 사람들을 피해 정착한 곳이기에 불청객이 반가울 리 없었다.

서울 한 경찰서에서 왔다는 형사가 “부인께서 실종신고를 하셨는데요”라고 입을 뗐다. 얼마 전 전입을 신고한 새 주소지 기록을 확인하고 이곳까지 찾아왔다고 했다.

김 씨는 단호하게 “저는 절대 돌아가지 않습니다. 제가 어디 있는지 알리지 마세요. 잘 있다고 전해는 주세요”라고 말하고 문을 닫았다. 현행법상 경찰이 실종신고를 받고 당사자를 찾더라도 성인의 경우 동의 없이 위치를 신고자에게 알릴 수 없다.

“계세요? 계십니까?”라는 남자 목소리가 들렸다. 오후 7시가 넘어 이미 사방이 어둑했다.

‘고시텔 사람이라면 자기 이름을 말하고 문을 두드릴 텐데….’

105호 주인장 김모 씨(60)는 망설이다 문을 열었다. 사람들을 피해 정착한 곳이기에 불청객이 반가울 리 없었다.

서울 한 경찰서에서 왔다는 형사가 “부인께서 실종신고를 하셨는데요”라고 입을 뗐다. 얼마 전 전입을 신고한 새 주소지 기록을 확인하고 이곳까지 찾아왔다고 했다.

김 씨는 단호하게 “저는 절대 돌아가지 않습니다. 제가 어디 있는지 알리지 마세요. 잘 있다고 전해는 주세요”라고 말하고 문을 닫았다. 현행법상 경찰이 실종신고를 받고 당사자를 찾더라도 성인의 경우 동의 없이 위치를 신고자에게 알릴 수 없다.

김 씨는 79학번으로 대학에 들어가 남들 다 하는 데모도 해봤고, 도시 빈민이나 노동자들을 돕는 데도 헌신해봤다. 졸업 후에는 일단 먹고살아야 했다. 일류 대기업에 들어가 유능한 ‘기획통’으로 통하던 그는 사업가 기질도 다분했다. 회사를 나와 차린 인테리어 회사는 그야말로 돈을 긁어모았다. 완벽한 성공이었다. 넘쳐나는 돈도 좋았지만, 아내와 아이들의 응원을 받으며 출근하는 순간이 가장 행복했다. 특히 날마다 한결같이 “우리 남편 파이팅!”이라고 외쳐주는 아내가 너무 좋았다.

단꿈은 오래가지 못했다. 자금이 풍족해지며 한때 날카로웠던 판단력이 조금씩 무뎌졌다. 말도 안 되는 고수익률을 제시한 지인의 설득에 넘어가 큰 돈을 투자했다. 2000년 초반, 회사가 부도를 맞았다.

끝까지 든든하게 곁을 지킬 줄 알았던 가족의 균열이 먼저 찾아왔다. 아내와 딸은 차가워졌다. 김 씨는 점점 집안에서 ‘있으나 없는’ 존재로 변해갔다. 건물 관리인, 보안업체 등 여러 직장을 전전했지만 화려한 삶을 되찾지 못했다.

엎친 데 덮친 격으로 몸도 망가졌다. 2009년 개복수술로 종양을 떼어낸 후 가족 관계는 더 삭막해졌다. 그는 “위기를 겪으면 가족이 돈독해진다는 말은 소설 속 이야기일 뿐”이라고 담담하게 털어놨다.

‘무늬만 남편, 무늬만 아버지’이던 그에게 아내는 지난해 초 이혼서류를 내밀었다. 혼기가 찬 딸이 결혼할 때까지만이라도 멀쩡한 가족인 척하고 싶어 애써 외면했다. 겉으로는 담담하게 이혼을 거부했지만, 마음은 ‘쿵’ 하고 내려앉았다. 독한 알코올만이 그를 위로했다.

단꿈은 오래가지 못했다. 자금이 풍족해지며 한때 날카로웠던 판단력이 조금씩 무뎌졌다. 말도 안 되는 고수익률을 제시한 지인의 설득에 넘어가 큰 돈을 투자했다. 2000년 초반, 회사가 부도를 맞았다.

끝까지 든든하게 곁을 지킬 줄 알았던 가족의 균열이 먼저 찾아왔다. 아내와 딸은 차가워졌다. 김 씨는 점점 집안에서 ‘있으나 없는’ 존재로 변해갔다. 건물 관리인, 보안업체 등 여러 직장을 전전했지만 화려한 삶을 되찾지 못했다.

엎친 데 덮친 격으로 몸도 망가졌다. 2009년 개복수술로 종양을 떼어낸 후 가족 관계는 더 삭막해졌다. 그는 “위기를 겪으면 가족이 돈독해진다는 말은 소설 속 이야기일 뿐”이라고 담담하게 털어놨다.

‘무늬만 남편, 무늬만 아버지’이던 그에게 아내는 지난해 초 이혼서류를 내밀었다. 혼기가 찬 딸이 결혼할 때까지만이라도 멀쩡한 가족인 척하고 싶어 애써 외면했다. 겉으로는 담담하게 이혼을 거부했지만, 마음은 ‘쿵’ 하고 내려앉았다. 독한 알코올만이 그를 위로했다.

지난해 6월 비가 주룩주룩 내리던 어느 날, 괴로움을 달래기 위해 여느 때처럼 술을 들이켜고 있었다. 알코올 중독 증상이 왔는지 술병을 든 오른손이 덜덜 떨렸다. ‘이러다 죽나? 근데 뭐… 죽어도 상관없지.’ 이상한 충동이 그의 온몸을 두들겨댔다.

옷가지와 신발을 잡히는 대로 배낭에 쑤셔 넣었다. 많은 짐이 필요치 않았다. 집을 막 나서려는 찰나, 방에서 나온 아들이 어디 가냐고 물었다. 긴 말이 필요치 않았다. “나 갈게, 잘 있어”라고 답했다. 김 씨가 가족에게 남긴 마지막 말이었다.

집을 나올 즈음 느끼던 중독 증세와 손 떨림이 바깥 생활 1년여 만에 사라졌다. 시장에서 공공근로 일을 하면서 신기하게도 몸과 마음에 안정을 찾았다. 거리 곳곳에서 만난 이들이 최소한의 인간적 대우도 받지 못하며 사는 현실을 바꾸고픈 생각까지 들었다. 미래고시텔에서 노무사 자격증 준비를 시작했다. 그는 “제가 뭐라도 도울 게 있지 않을까요. 저 나름 공부 잘했거든요”라며 웃었다.

옷가지와 신발을 잡히는 대로 배낭에 쑤셔 넣었다. 많은 짐이 필요치 않았다. 집을 막 나서려는 찰나, 방에서 나온 아들이 어디 가냐고 물었다. 긴 말이 필요치 않았다. “나 갈게, 잘 있어”라고 답했다. 김 씨가 가족에게 남긴 마지막 말이었다.

집을 나올 즈음 느끼던 중독 증세와 손 떨림이 바깥 생활 1년여 만에 사라졌다. 시장에서 공공근로 일을 하면서 신기하게도 몸과 마음에 안정을 찾았다. 거리 곳곳에서 만난 이들이 최소한의 인간적 대우도 받지 못하며 사는 현실을 바꾸고픈 생각까지 들었다. 미래고시텔에서 노무사 자격증 준비를 시작했다. 그는 “제가 뭐라도 도울 게 있지 않을까요. 저 나름 공부 잘했거든요”라며 웃었다.

매주 화요일 저녁, 그는 쪽방촌 주민들에게 교회식당에서 만든 반찬을 나눠준다. 그에게 교회는 사회와 맞닿아있는 얼마 안 되는 접점 중 하나다. 서울 남대문경찰서 옆 언덕길을 오르며 “누군가에게는 이 반찬 하나도 절실하다”고 했다.

때로는 “값싼 동정을 베풀지 말라”며 그를 윽박지르는 이도 있다. 그래도 묵묵히 고등어조림, 장아찌가 담긴 검은 비닐봉지를 건넨다.

반찬 봉사를 마치고 고시텔로 돌아오면 그는 다시 혼자다.

작은 침대에 누워 바라본 방의 천장은 아직도 좀 낯설다. 그는 여전히 이전과 같은 도시, 같은 하늘 아래서 산다.

때로는 “값싼 동정을 베풀지 말라”며 그를 윽박지르는 이도 있다. 그래도 묵묵히 고등어조림, 장아찌가 담긴 검은 비닐봉지를 건넨다.

반찬 봉사를 마치고 고시텔로 돌아오면 그는 다시 혼자다.

작은 침대에 누워 바라본 방의 천장은 아직도 좀 낯설다. 그는 여전히 이전과 같은 도시, 같은 하늘 아래서 산다.