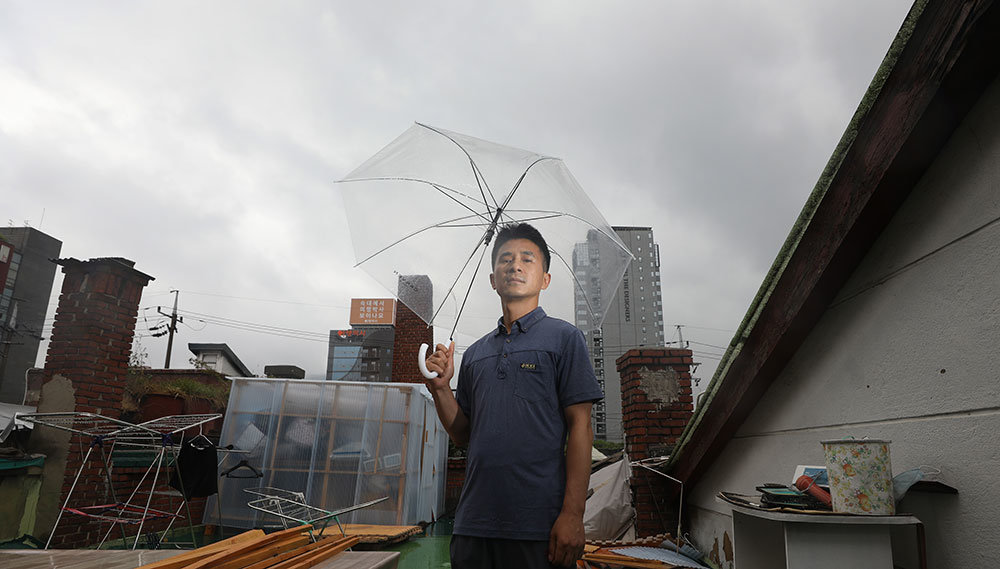

수선집에서 옷감을 나르고 옷을 다릴 때도, 꽃집에서 물때를 닦고 화환을 나를 때도, 공사장에서 벽돌을 쌓고 용접을 할 때도 몸을 사려 본 적이 없다. 스무 살 무렵부터 궂은일로 단련된 김원배 씨(42)는 ‘성실의 교과서’ 같은 사람이다.

그가 일했던 곳마다 사장들의 말은 놀랄 만큼 똑같았다.

“수습 교육부터 받으면서 일을 익혀야지. 잘하면 금방 월급 올려줄 거야!”

진득하고 묵묵하게 일했다. 그런데 한 곳에서 5년 넘게 일을 해도 월급은 몇 년째 60만 원 안팎, 제일 많이 준 곳이 80만 원을 조금 넘었다.

인성도 능력이라는 시대. 하지만 김 씨에게는 바른 인성이 독이었다. 김 씨는 ‘착하고 예의 바른 사람’이고 싶었다. 남들이 ‘착해빠져서 부려먹기 좋은 놈’이라고 보는 줄 몰랐다. 좋은 사장님이라 믿고 몇 년 일하다 보면 한참 뒤에야 ‘내가 이용당하고 있구나’라고 깨닫는 순간이 왔다.

그가 일했던 곳마다 사장들의 말은 놀랄 만큼 똑같았다.

“수습 교육부터 받으면서 일을 익혀야지. 잘하면 금방 월급 올려줄 거야!”

진득하고 묵묵하게 일했다. 그런데 한 곳에서 5년 넘게 일을 해도 월급은 몇 년째 60만 원 안팎, 제일 많이 준 곳이 80만 원을 조금 넘었다.

인성도 능력이라는 시대. 하지만 김 씨에게는 바른 인성이 독이었다. 김 씨는 ‘착하고 예의 바른 사람’이고 싶었다. 남들이 ‘착해빠져서 부려먹기 좋은 놈’이라고 보는 줄 몰랐다. 좋은 사장님이라 믿고 몇 년 일하다 보면 한참 뒤에야 ‘내가 이용당하고 있구나’라고 깨닫는 순간이 왔다.

반복되는 착취에도 비빌 언덕이 없었다. 김 씨가 초등학교 6학년 때 아버지가 돌아가신 이후 그는 아픈 어머니, 그리고 아버지가 남긴 거액의 빚과 함께 살았다. 숙식을 제공하는 일자리를 찾아다니고, 새벽부터 한밤중까지 일할 수밖에 없었던 이유다. 2005년 어머니마저 돌아가시자 마음 둘 곳이 남지 않은 그는 혼자 서울로 올라왔다.

씀씀이를 아끼며 악착같이 돈을 모아도 늘 통장 잔액보다 상처가 더 크게 남았다. 최저임금에 훨씬 못 미치는 돈마저도 안 주는 사장이 많았다. 신고를 하거나 보상을 요구할 생각도 못 했다. 그러면 사람의 도리가 아닌 것 같아서…. 그는 “나를 아껴준다고 믿으며 부모님처럼 따랐던 사장님들이 하나같이 내 노동력을 착취한 거였다. 내가 당했다는 사실을 알게 될 때마다 마음이 너무 아팠다”고 말했다.

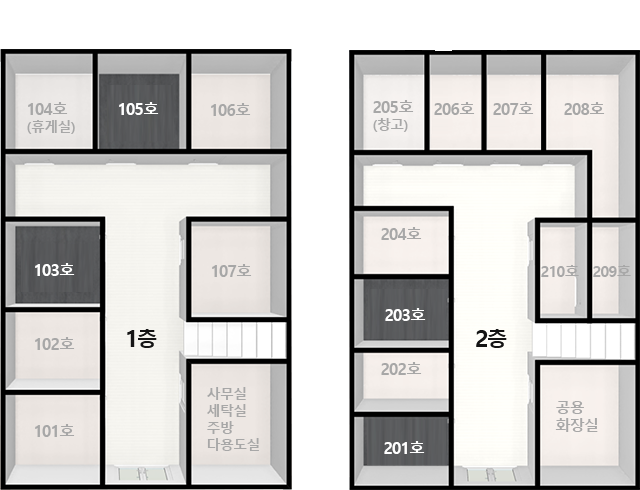

그렇게 여기저기서 당하고 구르다 어느새 마흔이 됐다. 2018년, 그는 그만 살아야겠다고 생각하고 농약을 들이켰다. 삶은 생각보다 강했다. 몇 안 되는 친척들과도 연락을 끊고 미래고시텔로 흘러왔다. 늘 공장이나 사무실에서 자다가 자신만의 공간이 생긴 것만으로도 좋았다.

씀씀이를 아끼며 악착같이 돈을 모아도 늘 통장 잔액보다 상처가 더 크게 남았다. 최저임금에 훨씬 못 미치는 돈마저도 안 주는 사장이 많았다. 신고를 하거나 보상을 요구할 생각도 못 했다. 그러면 사람의 도리가 아닌 것 같아서…. 그는 “나를 아껴준다고 믿으며 부모님처럼 따랐던 사장님들이 하나같이 내 노동력을 착취한 거였다. 내가 당했다는 사실을 알게 될 때마다 마음이 너무 아팠다”고 말했다.

그렇게 여기저기서 당하고 구르다 어느새 마흔이 됐다. 2018년, 그는 그만 살아야겠다고 생각하고 농약을 들이켰다. 삶은 생각보다 강했다. 몇 안 되는 친척들과도 연락을 끊고 미래고시텔로 흘러왔다. 늘 공장이나 사무실에서 자다가 자신만의 공간이 생긴 것만으로도 좋았다.

이제 그는 과거와 완벽하게 단절했다고 생각하지만 여전히 끈은 남아 있다. 하루 세 번, 열 알씩 털어 넣는 우울증과 공황장애 약이다. 그래도 그는 새로운 삶을 그려가고 있다. 예전에 꽃집에서 일했던 경험을 살려 플로리스트가 되려 한다. 정부가 지원하는 취업 프로그램도 마쳤다. 어두운 203호에서 꽃이 피어나려 애를 쓰고 있다.