공유하기

평생을 가족만 보며 일했다

그러나 아무것도 남지 않았다

돈도, 기억도 사라졌다

나는

사냥 당했다

Chapter 1

아들이 날 가뒀다

아들이 날 가뒀다

-

지금부터 등장하는 이미지는 실제 사진을 참고해 AI로 제작됐습니다.

-

2022년 봄. 아들은 나(당시 70세)를 요양원에 보냈다. 좁고 작은 요양원 방 안에 누워있으면 수감자가 된 듯했다. 이곳에 온 지 벌써 1년.

-

병원에 오기 전, 나는 아들의 집에 갇혀 있었다. 숨 막히는 곳. 거기서 아들은 나를 앉혀 놓고 소리를 질렀다.

-

"집에서 나가지 말라니까."

"여긴 너무 답답해.

제발 고향에 보내줘. 이렇게 빌게." -

눈물로 몇 번을 호소했지만, 아들은 강경했다. 귀향을 꿈꾸며 고향으로 돌아간 것이 무슨 잘못이란 말인가.

-

고향으로

돌아갔을 뿐인데

-

2년 전, 나는 고향집 마루에 앉아 있었다. 바람에선 늦가을 냄새가 났다.

-

아부지가 짓고 내가 태어난 집. 30여 년 전 떠나온, 내 기억 속 고향의 모습 그대로였다.

-

불청객이 행복을 깨뜨렸다. 경찰이 찾아온 것이다. 아들이 나를 찾고 있다고 했다. 이젠 아들의 집으로 돌아가야 한다고….

"이제 집에 가셔야죠."

-

어떻게 도망쳐 왔는데. 이대로 떠날 순 없다.

-

겨우 그들을 돌려보냈더니, 얼마 후 아들이 직접 찾아왔다.

"가야 한다니까요."

-

내 손을 낚아챈 아들은 차에 나를 몰아넣고는 기다릴 새도 없이 출발했다. 고향집은 차창 너머로 멀어져 갔다.

-

그 결과가 바로 이곳이다. 아들은 집에 이어 요양원에 나를 가둔 것이다.

-

고향친구가

나를 구했다

-

얼마 전(2023년 겨울) 박영길(가명)에게 연락이 왔다. 30여 년 전 고향 앞집에 살던 친구라고 했다.

-

얼굴은 주름으로 가득했지만, 예전 모습 그대로였다.

“아들이 널 학대하고 있는 거야. 우리 집에서, 딱 하루만 쉬다 오자.”

-

그 집에서 박영길과 50년도 더 된 어린 시절의 이야기를 했다.

-

개울에서 올챙이를 잡고 놀던 때부터, 장난으로 화투를 치곤 했던 시절. 이야기를 하다 보면, 늘 고향 생각이 났다.

-

눈물을 글썽이는 나를 보며, 박영길은 돕겠노라고 했다.

“한 번만 다시 돌아가서 살고 싶어.”

-

박영길은 고향에서 살기 위해서는 먼저 집을 수리하고 요양보호사를 구해야 한다고 했다. 내가 가진 시골 땅을 팔자고 했다.

-

박영길은 나를 데리고 면사무소에 가 신분증을 만들어 주고 통장도 만들어 줬다. 박영길은 나의 ‘구원자’였다.

-

그리운 고향

-

흙냄새가 가득한 곳. 고단했던 20대 청춘을 보낸 곳. 고향이 그리운 건 당연한 일이다.

-

시골 농사꾼의 장남으로 태어난 나는 학교 문턱도 밟지 못했다.

-

농사일을 하다 작두에 왼손 약지와 새끼손가락 한마디가 떨어져 나간 날엔 고통보다, 서러움이 더 컸다.

-

결혼을 하고 아이를 낳으니 게으를 틈이 더욱 없었다.

-

노가다 현장에서 간식으로 받은 크림빵을 먹지 않고 아들에게 가져다주기도 했다. 고된 나날들이었다.

-

내가 고향을 떠난 건 서른두 살 때였다. 일곱 살배기 아들은 그래도 도시에서 키우고 싶었다.

-

그렇게 경기 안산시로 올라와 ‘우리 상가’에서 경비원으로 일했다. 건물 내 작은 창고가 네 식구의 보금자리였다.

-

화장실은 건물 공용 화장실을 썼다. 흙냄새 나는 고향과는 달리 이곳은 퀴퀴한 시멘트 냄새가 났다.

-

그렇게 36년 동안 경비일을 하며 식구들을 먹여 살렸다. 두 아들은 직장을 구하고 가정을 꾸렸다.

-

그사이 내가 일하던 상가 건물은 세월을 견디지 못하고 철거됐다. 우리 식구를 키워낸 나의 일터가 사라졌다.

-

늙은 나는 눈을 뜨고, TV를 보고, 홀로 밥을 먹었다. 무기력한 하루하루였다.

-

고향이 그리웠다. 고향으로 돌아갈 날이 가까워졌다.

-

아무 것도

믿을 수 없다

-

요양병원에 찾아온 아들이 내 휴대전화를 보며 화를 냈다.

“박영길 어딨어요?

당장 연락해 봐요!” -

화를 내던 아들은 나를 경찰서로 데리고 갔다. 경찰은 아들과 나를 분리시켰다. 아들이 나를 괴롭히고 있으니 당연한 일이다. 그에게 무슨 일이 생긴 것일까.

-

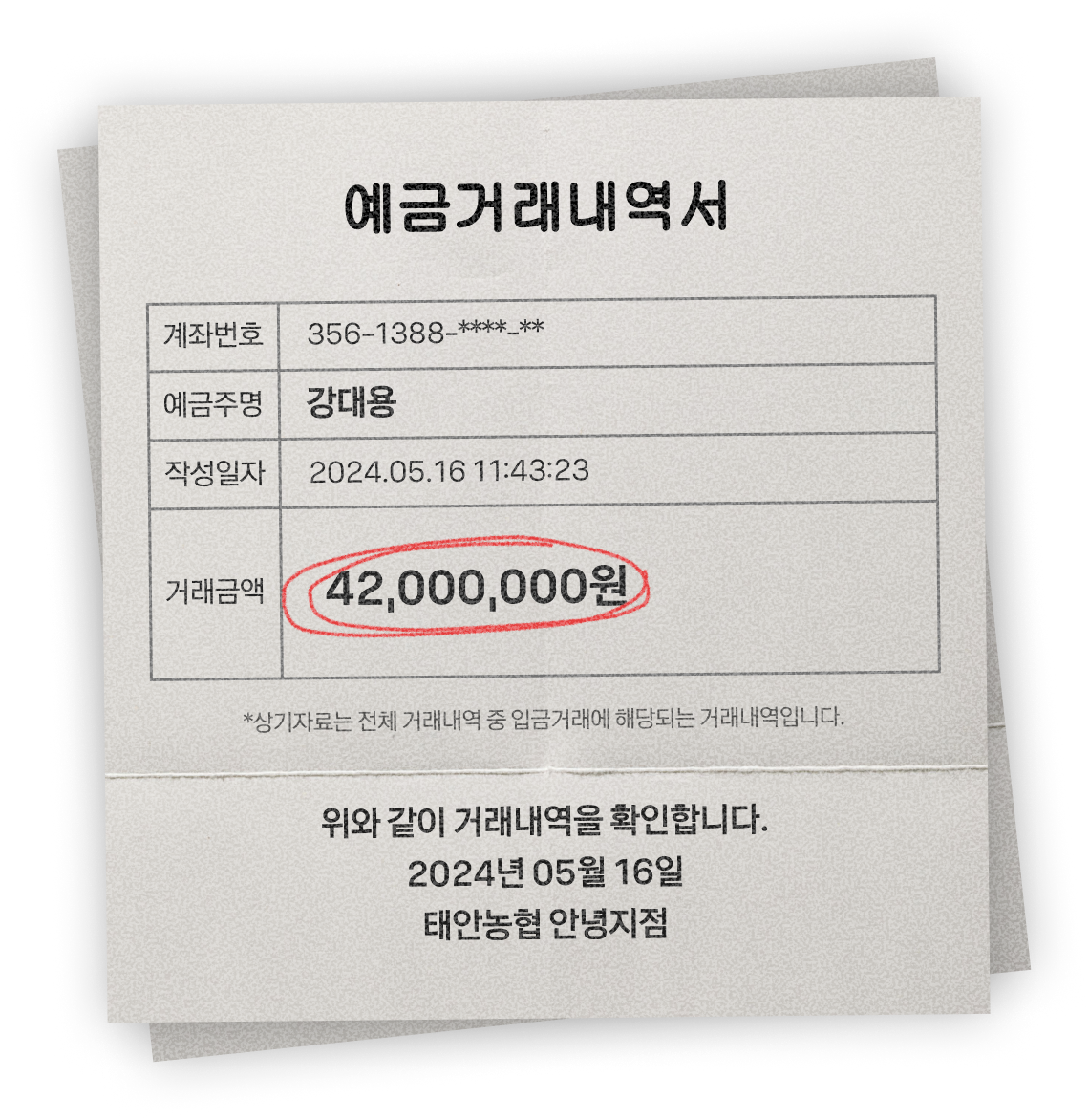

땅을 팔아 돈을 마련하겠다고 했다. 경찰은 내 통장에서 4200만 원이 박영길에게 출금됐다는 기록이 나왔다고 했다.

-

그 돈으로 나를 고향에서 살게 해주는 것 아니었나? 박영길을 찾아야 한다.

-

그러나 수십 번의 연락에도 박영길은 전화를 받질 않았다.

전화 연결이 불가능합니다.

-

나를 요양원에 가둔 아들

나를 고향에 살게 해주겠다던 친구 영길이

누가 내 삶을 가져간 거지..? -

-

‘친구는 무슨…다음 사냥감을 찾아볼까.’

기억을 사냥당한

아버지

-

지금부터 등장하는 이미지는

모두 실제 사진입니다. -

의심을 했어야 했다. 얼굴도 모르는 사람이 아버지의 고향 친구라는 말만 덥석 믿었던 내 잘못이다.

-

그 땅은 아버지가 평생 일해 모은 돈, 결혼 패물까지 보태 산 것이었다.

-

“아들에게 절대 말하지 말라”는 박영길의 말을 아버지는 철석같이 믿은 것 같았다.

-

아버지는 10년 넘게 앓은 치매로 망상이 깊어졌다. 나는 회사를 그만두고 집에서 3년간 아버지를 모셨다. 계속 집에만 둘 순 없었다.

-

그사이 아버지는 “미군이 잡으러 온다”며 화장실에 숨기도 했고, 수차례 가출을 했다.

-

하지만 고향집은 전기도, 수도도 끊겼고 가까운 슈퍼는 5km 밖에 있었다. 그런 곳에서 아버지를 돌볼 수는 없었다.

-

귀향의 꿈은 무너졌고 4200만 원은 증발했다. 아버지는 건강이 급격히 악화되면서 목소리를 잃으셨다.

-

우리는 필담을 나눠야 했다.

돈은?

“아직 못 받았어, 아빠.”

-

아버지의 얼굴이 일그러졌다. 이내 아버지는 또 뭔가를 끄적였다.

'나쁜사람 아니다.'

-

아버지는 끝까지 박영길을 친구라고 믿고 싶어 하셨다.

-

2025년 10월 28일. 마지막 대화를 나눈 이틀 뒤, 아버지는 요양원에서 숨을 거뒀다.

-

아버지의 고향 땅을 판 돈인 4200만 원은 아직도 박영길에게 있다. “곧 돌려주겠다”고 한 지 1년이 넘었다.

-

수십 통의 문자와 전화. 그는 아버지와 나의 연락을 모두 수신 거부하고 잠적했다.

-

나는 박영길을 횡령 혐의로 고소해 재판을 진행 중이지만, 박영길은 재판에조차 나오지 않고 있다.

치매머니를

노리는 헌터

-

11월 23일 찾은 박영길 소유의 빌라 우편함엔 채무 사실을 알리는 고지서와 압류 딱지가 덕지덕지 붙어 있었다.

-

빌라에 사는 한 주민은 “지난해부터 그에게 전세보증금을 돌려받지 못했다는 세입자들이 나타나기 시작했다”고 했다.

-

그가 돌려주지 않은 돈은 고(故) 강대용 씨(향년 73세)의 돈 뿐만이 아닌 듯했다. 친구를 가장했던 박영길은 ‘돈 냄새’를 맡고 온 ‘사냥꾼’이었던 것이다.

-

치매 노인 100만 명 시대, ‘치매 머니’ 154조 원. 지금도 이들의 자산을 노리는 ‘은밀한 사냥’은 계속되고 있다.

![[Web 발신] 농협 강대용님 계좌 3561388******가 통장이 재발급 되었습니다](https://image.donga.com/policy/hero/hunt/dist/assets/Chapter3_message.svg)

댓글 0